- home

- about DT200WR

- mechanism 2

- about DT200WR

4. mechanism / 機構

- DT200RからDT200WRへの進化の過程では、既存パーツの改良は勿論のこと、レースの世界で鍛え上げられた技術や新機構も多数採用されました。

- エンデューロレースで「勝つ」ためのマシンを作り上げる、というヤマハの意地と意気込みが如実に表れた部分でしょう。

- これらの技術 ・新機構が、力では絶対的に劣る200ccの「長所」を徹底的に引き出すことで、250ccフルスケールモデルを相手に、対等もしくはそれ以上に渡り合うことを可能にしました。

- ここでは、その中でも特筆すべき機構について、前半を [エンジン編]、後半を [車体編]として、カタログやマニュアルを基に簡単に説明していきます。

〜 the "chassis" part / 車体篇 〜

− 車体開発の狙い −

(※ 一部カタログおよびマニュアルより抜粋)

走る、曲がる、止まるといった基本性能を更に引き上げるためには、車体各所の剛性をいかに引き上げるかが重要なポイントになります。

特に重要な要素となるフレーム、F ・Rサスペンション、ブレーキといったパーツにYZ共用パーツを使用して、各パーツの剛性を飛躍的に高めました

(1) YZ共用のセミダブルクレードルフレームとスイングアーム

DT200WRには、YZと同じ基本骨格を持つ軽量、高剛性のセミダブルクレードルフレームが採用されました。

DT200WRには、YZと同じ基本骨格を持つ軽量、高剛性のセミダブルクレードルフレームが採用されました。

高張力鋼管製パイプの径を拡大し、肉厚を薄くした軽量高剛性フレームにより、先代のDT200Rよりも縦剛性を約40%向上しています。

これに伴い車格はワンサイズアップ、新シート形状と相まって、ライディングポジションはきわめて実践的なものとなりました。

また、フートレスト上部のブラケットリアフレームはYZと同じ「もなか」構造のフラットサイドフレームとなっています。

これにより、更なるフレーム剛性アップを図るとともに、フットグリップ機能を向上させ、マシンコントロールをより素早く、確実に行えるようになりました。

…右の写真で赤く塗られている部分が、YZと共用のパーツが使用されている箇所です。(※ここでいう「共用」とは、「全く同じ部品」という意味です)

…右の写真で赤く塗られている部分が、YZと共用のパーツが使用されている箇所です。(※ここでいう「共用」とは、「全く同じ部品」という意味です)

確かにダウンチューブやブラケットリアフレーム周辺は公道モデルとしてのDT200WR専用設計となっておりますが、基本構造 ・コンセプトはYZのそれをしっかりと受け継いでおり、まさに「公道を走るために保安部品用のブラケット類を追加したYZ125のフレーム」であるといっても過言ではないでしょう。

※エンジンハンガー類は共通ではないので、YZ125のエンジンをDT200WRにポン付け、というわけにはいきません。

また、ブラケットリアフレーム周辺の形状も同一ではないので、YZ用のフレームガード類をそのまま流用するのも厳しいと思います。

スイングアームには、YZと同一サイズのアルミデルタボックスリアアームが採用されました。

スイングアームには、YZと同一サイズのアルミデルタボックスリアアームが採用されました。

ボックス部はリアアクスル側の肉厚を太く設定したテーパー形状で、バネ下重量の低減と高剛性の両立を図っています。

ピボット部にはアルミダイキャスト製ヘッドパイプを用い、ピボット部周辺の剛性をより一層高めています。

これにより先代のDT200Rに対して約35%の剛性アップを果たし、YZと同一のねじり剛性を獲得しました。

アームエンドにはモタードレースでのタイヤ交換を考慮して、開放タイプのクイックリリースチェンプラーを採用しました。

一方こちらは私の所有する3XP3のスイングアームです。

一方こちらは私の所有する3XP3のスイングアームです。

3型からは剛性確保を目的に、スイングアームエンドがYZと同様のクローズドタイプに変更され、チェーンアジャスターもスネイルカムからYZタイプへと変更されています。

…この有機的な曲線を描くテーパー形状のスイングアームに、レーサーと同タイプのチェーンアジャスターという組み合わせがとにかく美しい!(*´Д `*)

私はこのスイングアームに惚れて、DT200WRに決めたようなものですから(笑)

ロードレーサーでも、 '05 CBR1000RR等に採用されている、モトGPレーサーを髣髴とさせるあの有機的なデザインのスイングアームなどは大好きです。

('05 YZF-R1の逆トラス形状スイングアームはあまり好きではないです…でもMT-01欲しい ^^)

スイングアーム良し悪しでそのバイクに対する評価が決まってしまうほどの、スイングアーム・フェチな私です ( ̄ー ̄)。あ〜DRZ400SMが気になるぅぅぅ

(2) 倒立フロントフォークとピギーバック構造のリアサスペンション

オフロードでの作動に力点を置いたDT200WRのフロントフォークには、高剛性で作動能力に優れたYZ用のサスペンションを、エンデューロ向けに変更したものが用いられています。

オフロードでの作動に力点を置いたDT200WRのフロントフォークには、高剛性で作動能力に優れたYZ用のサスペンションを、エンデューロ向けに変更したものが用いられています。

インナーチューブ径を41mm、アウターチューブ径を55.7mmとし、そのホイールトラベルは300mmのロングストロークを誇ります。

低速から高速までスムーズな作動性を発揮し、フルボトムまでの限界性能が大幅に高められました。

ダンパー機構に関しては、圧側におけるオイルの流れを最適にコントロールし、常に安定した減衰力を発揮するカートリッジ式が採用されています。

また、圧側に18段階の減衰力調整機構を設け、様々なコース状況に応じたセッティングに応えています。

フロントと同様に、リアにもエンデューロ向けのセッティングを施したYZのリンク式モノクロスリアサスペンションが採用されています。

フロントと同様に、リアにもエンデューロ向けのセッティングを施したYZのリンク式モノクロスリアサスペンションが採用されています。

YZ同様、サブタンクを直接クッションボディーにマウントする、ピギーバック方式のリアサスペンションです。

これによりゴムホースによる圧力変化から開放され、サブタンクはフリーピストンをメンブラン(ガスとオイルを分離するためのゴム膜)に変更することで摺動抵抗もなくなりました。

また、クッションストローク129mm、ホイールトラベル310mmというクラス最大のキャパシティを獲得しています。

これにより、安定した減衰力を発揮し、ギャップなどの路面変化にもリニアに追従するサスペンション性能を実現しました。

更に幅広い走行に対応するため、伸び側に25段、圧側は20段の減衰力調整機構を装備しています。

そして3XP3からは、フロントフォークアウターがカラーアルマイト処理され、伸び側減衰力調整機構も付きました。

そして3XP3からは、フロントフォークアウターがカラーアルマイト処理され、伸び側減衰力調整機構も付きました。

これにより見た目も性能も、'90 YZ125のフロントフォークに更に近づきました。

…私はレーサーの尖った雰囲気が好きなので、フロントフォークも無条件に倒立が好みなのですが、DT200WRの倒立フロントフォークは雰囲気だけでなく、機能もしっかりとレーサーに近づけられています。

特に3型から追加された伸び側減衰力調整機構は、街乗でも非常に有効ですので是非活用してみてください(^o^)

でも圧側は、街乗りでしたら特に強くしたりする必要はないと思います。

速度レンジはどう頑張ってもオフ車のそれですので(笑)、サスの入りの硬さではなく、奥での踏ん張りの方が必要かと思います。

もしやるのであれば油面調整が先でしょう。

※ '92モデルからフロントサスペンションに伸び側減衰力調整機構が付いたにもかかわらず、新版のサービスマニュアルはもちろん、'92モデル以降用の追補版マニュアルにすらその初期設定値が載っていません!一体どういうことでしょう!?

・・・・・・でも心配は無用です、何故かヤマハのマニュアルにではなく、RC菅生の「TUNE-UPマニュアル」にその数値が載っています。

これによると、初期値は「10ノッチ戻し」だそうです。初期値が分からなくなった方は参考にしてください。

このように、DTの純正サスペンションはポテンシャルが高く、通常の用途で不満が生じるということはあまり無いとは思いますが、何らかの事情で交換を考えている方もいらっしゃることでしょう。

DT200WRの設計は '90 YZ125を基本としているので、フロントフォークの移植についてはそれを含めた前後のYZ125のパーツ流用がまず考えられます。

'90 YZ125(3SR)はフォークアウターのディメンションが同じですので、フォーク単体で交換ができます。

ブレーキキャリパーの取り付けピッチについては不明ですが、確かそのまま使えたはずです。(サービスマニュアルには「YZと”同一”の」と書かれていますので大丈夫だとは思いますが、確証は得ていません)

ホイール(ハブ)もDT200WRのものが使えそうです。

ただ年式がかなり古く、しかもレーサーですので中古の出物ももう少ないでしょうし、新品はフォークだけで1本90,000円以上もするのであまり現実的ではありませんね。

'91 YZ125(3XJ)のフロントフォークは、インナーチューブ径が41mm → 43mmと拡大し、アウターチューブのサイズも異なっているので、ステアリングステムごとの交換となります。

ただ、ステアリングステム自体はボルトオンのようですので、周辺パーツさえ揃えられれば、あとは特別な加工は必要ないようです。

'92 YZ125(4DB)もステムベアリングの品番が同じでしたので、'91 YZ125と同様にいけそうです。

フロントブレーキキャリパーボディの品番は '90 YZ125と同一でしたので、'90が付けばこちらもボルトオンでしょう。

ホイールの互換性については不明です。('91 YZ125はフロントホイールベアリングがWRと同じ[B6202]でしたので、互換性はあるのかも知れません)

'93以降のYZについては…私が人柱となり(笑)挑戦しますので、レポートをお待ちください(^‐^)

リアサスペンションについては、'90、'91 YZ125のものがともにボルトオンらしいのですが、性能的に '91 YZ125用がお薦めのようです。

・ 関連項目 → 「'99YZ125フロント周りの移植」

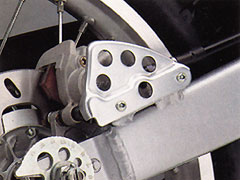

(3) YZパーツを移植したブレーキシステム

フロントブレーキには、YZと同サイズの大径245mmのディスクと、YZと同一の2podキャリパーが奢られました。

フロントブレーキには、YZと同サイズの大径245mmのディスクと、YZと同一の2podキャリパーが奢られました。

また、2podブレーキキャリパーの採用により、パッドが接触するディスクの有効半径が拡大されました。

パッドはセミメタルパッドを装備するとともに、各部の剛性、材質、レバー比等の徹底的な作り込みが行われ、優れたストッピングパワーを獲得しました。

リアブレーキもYZと同一サイズの220mmブレーキディスクに、焼結パッドと1pod小型キャリパーが組み合わされています。

リアブレーキもYZと同一サイズの220mmブレーキディスクに、焼結パッドと1pod小型キャリパーが組み合わされています。

ブレーキディスクの軽量孔はパッドの耐摩耗性を考慮した形状で、熱変化に強い焼結パッドの能力を更に引き出しています。

軽いタッチフィールと強力なストッピングパワーで、デリケートなコントロールが可能となりました。

…右は3XP3のフロントブレーキ周りの写真です。

…右は3XP3のフロントブレーキ周りの写真です。

上の3XP1の写真と比較すると、ディスクボルトのピッチや位置が全然違います。

どうやら3XP3からブレーキディスクの形状が変更されたようですね・・・・・・と思っていたのですが、私が見るどの3XP1も、3XP3と同じ形状のディスクを装着しています。

また、ディスクボルトのピッチ等が異なれば当然フロントホイールハブも違うものになるはずですが、94年4月発行のパーツリストを見ると、ディスクもハブも3XP1から3XP5まで同一品番になっています。

たぶん、3XP1でもごく初期のロットのみに適用されたパーツであったか、または出荷前に急遽仕様変更されたかのどちらかなのでしょうね。

(4) その他の機構

…最後にもう一つ、機構とはあまり関係ありませんが、サイドスタンドを取り上げたいと思います。

…最後にもう一つ、機構とはあまり関係ありませんが、サイドスタンドを取り上げたいと思います。

DTのサイドスタンドはオフロード走行中の、地面との接触を避けるために「く」の字形に曲げられているのですが、この曲がり具合が絶妙!!で、大変格好いいのです。

収納されているときはもちろん、使用時の姿が特に素敵ですね(笑)。他メーカーのストレート形状のスタンドよりも愛嬌(?)ありますよ〜。

ドラッグスターなどもそうらしいですが、ヤマハはサイドスタンドのデザインにもこだわりがあるそうです。

ただ、DTも '93の3XP4からストレート形状に変更されてしまいました…。

くの字形ではオフでの使用時に何か問題があったのかも知れませんね。